Page 89 - 新港奉天宮志(上)

P. 89

第三章 ◆ 清代笨港天后宮與新港奉天宮(1684-1895)

第一篇․廟宇沿革與發展篇

討論笨港天妃宮所在。《諸羅縣志》稱笨港天妃宮建於康熙 39 年(1700)「外九莊笨港街」,根

據該書附圖,笨港街的確在笨港溪南岸,當年天妃廟即建於此。康熙 59 年(1720)後,地方官

要春秋致祭,地方宮需致祭的天妃廟,因而依封典改稱天后宮。所以雍正以後,笨港天妃宮改

稱為天后宮,彼時,在笨港街的對岸已產生笨港北街,但其市容仍不及笨港街。

雍正 9 年(1731)增設笨港縣丞,縣丞署初設磚仔窰,雍正 12 年(1734)移建至坂頭厝。

笨港縣丞署自雍正、乾隆、嘉慶年間均位在坂頭厝,在衙署南北郊各立有北壇、南壇。臺灣郡

城一向設有南北壇,俱為寄櫬之所。北壇又稱厲壇,南壇又稱大眾壇,地方官在清明日、7 月

15 日、10 月朔日,在此奠祭無主孤魂。乾隆 40 年(1775)任臺灣知府的蔣元樞,認為兵民相

165

雜易起爭端,開始將北壇設為戍兵停棺之所,南、北壇旁皆設義塚。 此後,戍兵停棺北壇、

民人停棺南壇漸成慣習。坂頭厝之笨港縣丞署亦如此,南、北壇位縣丞署南、北郊,其位置可

標示當時縣丞署直轄之坂頭厝轄域。而後居民在南壇設水月庵,北壇設碧水巖,主神皆為觀

音。 166 北壇位曲流攻擊坡,地點原本應位在溪南,可能因嘉慶 7 年(1802)的大洪水而淹没

167

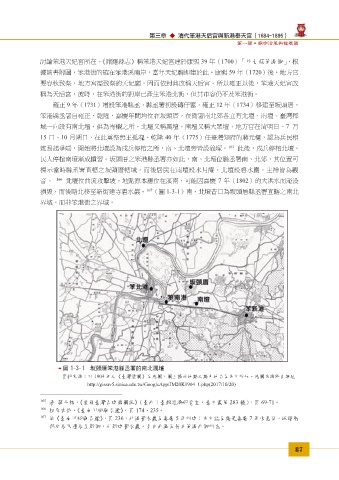

損毀,而後略北移至新街建寺碧水巖。 (圖 1-3-1)南、北壇昔日為坂頭厝縣丞署直轄之南北

界域,而非笨港街之界域。

圖 1-3-1 坂頭厝笨港縣丞署的南北厲壇

資料來源:以 1904 年之《臺灣堡圖》為底圖,圖上標示地點之點及地名為本文所加。底圖來源取自網址

http://gissrv5.sinica.edu.tw/GoogleApp/JM20K1904_1.php(2017/10/20)

165 清 蔣元樞,《重修臺灣各建築圖說》(臺北:臺銀經濟研究室,臺文叢第 283 種),頁 69-71。

166 相良吉哉,《臺南州祠廟名鑑》,頁 174、235。

167 依《臺南州祠廟名鑑》,頁 236,北港碧水巖為嘉慶 5 年所建;本文認為應是嘉慶 7 年水患後,坂頭厝

部分居民遷居至新街,也新建碧水巖。今日北港為昔日笨港北街所在。

87