Page 349 - 新港奉天宮志(上)

P. 349

第一章 ◆ 舞鳳軒

第四篇․子弟團篇

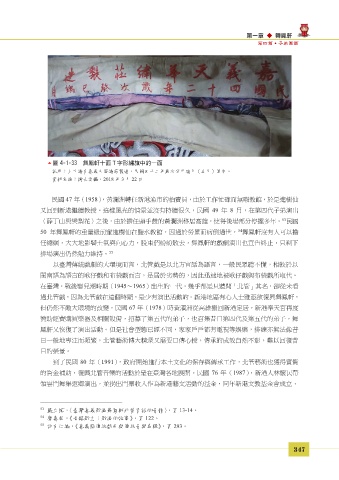

圖 4-1-33 舞鳳軒十面 T 字形繡旗中的一面

說明:上方繡有嘉義天華繡莊製造,民國四十二年歲次癸巳端月(正月)等字。

資料來源:謝士雲攝,2018 年 3 月 22 日

民國 47 年(1958),黃瀾洲轉任新港漁市的拍賣員,由於工作忙碌而無暇教館,於是進樹仙

又回到新港繼續教授。這樣風光的情景並沒有持續很久,民國 49 年 8 月,在第四代子弟演出

53

〈薛丁山與樊梨花〉之後,由於擔任頭手鼓的黃瀾洲移居高雄,使得後場部分停擺多年, 民國

54

50 年舞鳳軒的重量級前輩進樹仙在鹽水教館,因過於勞累而病倒過世, 舞鳳軒沒有人可以擔

任總綱,大大地影響士氣與向心力,股東們紛紛散去,舞鳳軒的戲劇演出也宣告終止,只剩下

55

排場演出仍然勉力維持。

以臺灣傳統戲劇的大環境而言,北管戲是以北方官話為語言,一般民眾聽不懂,相較於以

閩南語為語言的歌仔戲和布袋戲而言,是居於劣勢的,因此迅速地被歌仔戲與布袋戲所取代。

在臺灣,戰後嬰兒潮時期(1945~1965)出生的一代,幾乎都是只聽聞「北管」其名,卻從未看

過北管戲,因為北管戲在這個時期,是少有演出活動的。新港地區有心人士雖亟欲復興舞鳳軒,

但仍然不敵大環境的改變,民國 67 年(1978)時黃瀾洲從高雄搬回新港定居,新港奉天宮再度

贊助經費購買樂器及相關設備,招募了第五代的弟子,也召集昔日第四代及第五代的弟子,舞

鳳軒又恢復了演出活動。但是社會型態已經不同,家家戶戶都有電視等娛樂,排練亦無法像昔

日一般地專注而頻繁,北管藝術博大精深又需要口傳心授,傳承的成效自然不彰,難以回復昔

日的榮景。

到了民國 80 年(1991),政府開始進行本土文化的保存與傳承工作,北管藝術也獲得實質

的資金補助,復興北管音樂的活動於是在臺灣各地展開。民國 76 年(1987),新港人林懷民帶

領雲門舞集返鄉演出,並捐出門票收入作為新港藝文活動的基金,同年新港文教基金會成立,

53 嚴立模,〈臺灣嘉義新港舞鳳軒北管官話的音韻〉,頁 13-14。

54 廖嘉展,《老鎮新生:新港的故事》,頁 122。

55 許有仁編,《嘉義縣傳統戲曲與傳統音樂專輯》,頁 293。

347