Page 53 - 新港奉天宮志(上)

P. 53

第一章 ◆ 笨港與漢人街庄的發展(1624〜1795)

第一篇․廟宇沿革與發展篇

為四區:北區地方議會、南區地方議會、東區地方議會,淡水區地方議會;大員以北,淡水區

以外,均屬於北區地方議會,笨港一帶即屬於北區地方議會。

面臨各村社的相互征伐,1657 年 10 月,荷人在仲裁原住民領域時,稱麻豆社和蕭壠社人

的傳統獵場範圍:「自古東邊没有超過 Livoetcho 溪的南邊和西邊,即距離諸羅山約 2 浬,從那

7

座山腳算起,向北彎過去到海邊,沿海直到笨港溪入海處。」 即由諸羅山社東向 2 浬處向西至

海,大致為諸羅山諸社的獵場;笨港以北至虎尾壠社間則需在荷人介入下,劃出諸羅山諸社和

虎尾壠諸社的獵場界線;笨港以南,則歸為麻豆諸社的獵場。

二、笨港溪沿海的漢人活動

8

《熱蘭遮城日誌》至遲在 1634 年 3 月就出現了「Poncan(笨港)」的地名。 不過,早在

荷人尚未入駐此一港域的早期荷蘭海圖,即摩西˙克拉斯松˙柯曼士(Moses Cleasz Comans)於

9

1623 年所繪製的大比例尺地圖上,已在笨港溪南岸標示「Pankam(笨港)」地名。 因此,笨港

地名來自原住民語言或原住民地名音譯的可能性較大。在笨港溪成為開放承贌的單位以前,也

就是在 1645 年笨港溪贌港以前,大員當局詳細記載由笨港至大員或大員至笨港的船數及其運載

10

物。 表 1-1-1 顯示 1645 年以前,駛離笨港所載之貨物以鹿皮、鹿肉為主,顯示笨港附近一帶,

此時尚為鹿場,漢人至此交易鹿皮、鹿肉並將之載離笨港;載入的貨物以鹽、米為大宗。表示

此時笨港一帶尚無定居農民,故需載入米、以及醃製肉或魚所需使用的鹽。

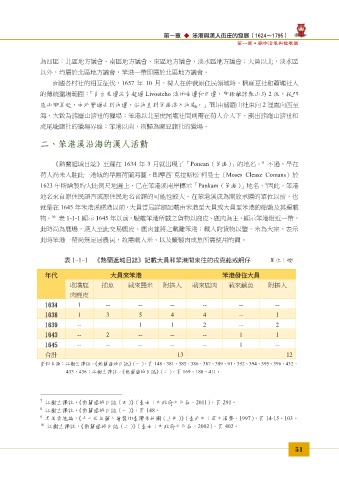

表 1-1-1 《熱蘭遮城日誌》記載大員和笨港間來往的戎克船或舸仔 單位:艘

年代 大員來笨港 笨港發往大員

收購鹿 捕魚 載來鹽米 附搭人 載來鹿肉 載來鹹魚 附搭人

肉鹿皮

1634 1 -- -- -- -- -- --

1638 1 3 5 4 4 -- 1

1639 -- 1 1 2 -- 2

1643 -- 2 -- -- -- 1 1

1645 -- -- -- -- -- 1 --

合計 13 12

資料來源:江樹生譯註,《熱蘭遮城日誌》(一),頁 148、381、385、386、387、389、91、392、394、395、396、432、

433、436;江樹生譯註,《熱蘭遮城日誌》(二),頁 169、180、411。

7 江樹生譯註,《熱蘭遮城日誌(四)》(臺南:市政府文化局,2011),頁 291。

8 江樹生譯註,《熱蘭遮城日誌(一)》,頁 148。

9 吳美雲總編,《十七世紀蘭人繪製的臺灣老地圖(上冊)》(臺北市:英文漢聲,1997),頁 14-15、103。

10 江樹生譯註,《熱蘭遮城日誌(二)》(臺南:市政府文化局,2002),頁 402。

51