Page 59 - 新港奉天宮志(上)

P. 59

第一章 ◆ 笨港與漢人街庄的發展(1624〜1795)

第一篇․廟宇沿革與發展篇

26

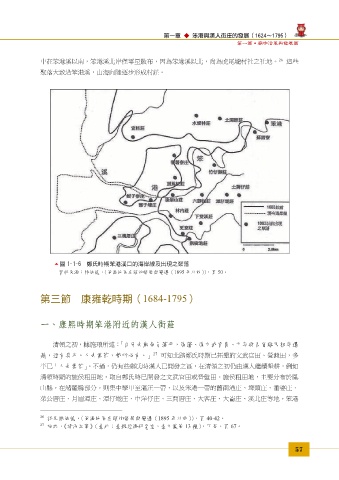

中在笨港溪以南,笨港溪北岸僅零星散布,因為笨港溪以北,尚為虎尾壠村社之社地。 這些

聚落大致沿笨港溪,由海向陸逐步形成村莊。

圖 1-1-6 鄭氏時期笨港溪口的海岸線及出現之聚落

資料來源:林依德,〈笨港地區庄頭的發展與變遷(1895 年以前)〉,頁 50。

第三節 康雍乾時期(1684-1795)

一、康熙時期笨港附近的漢人街莊

清領之初,據施琅所述:「自臣去歲奉旨蕩平,偽藩、偽文武官員、丁卒與各省難民相率還

27

籍,近有其半。人去業荒,勢所必有。」 可知北路鄭氏時期已拓墾的文武官田、營盤田,多

半已「人去業荒」。不過,仍有些鄭氏時漢人已開發之區,在清領之初仍由漢人繼續墾耕,例如

清領時期的施侯租田地,取自鄭氏時已開發之文武官田或營盤田。施侯租田地,主要分布於鳳

山縣,在諸羅縣部分,則集中學甲至漚汪一帶,以及笨港一帶的舊南港庄、埤頭庄、番婆庄、

菜公厝庄、月眉潭庄、潭仔墘庄、中洋仔庄、三間厝庄、大客庄、大崙庄、溪北庄等地。笨港

26 詳見林依德,〈笨港地區庄頭的發展與變遷(1895 年以前)〉,頁 40-42。

27 施琅,《靖海紀事》(臺北:臺銀經濟研究室,臺文叢第 13 種),下卷,頁 67。

57