Page 64 - 新港奉天宮志(上)

P. 64

新港奉天宮志續修◆上

The Temple History Renewal Fengtiangong, Xingang

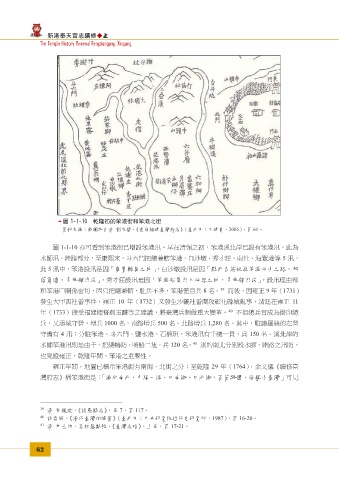

圖 1-1-10 乾隆初的笨港街和笨港北街

資料來源:截圖取自清 劉良璧,《重修福建臺灣府志》(臺北市:文建會,2005),頁 61。

圖 1-1-10 亦可看到笨港街已增設笨港汛。早在清領之初,笨港溪北岸已設有笨港汛,此為

水師汛。陸路部分,至康熙末,斗六門把總兼轄笨港、白沙墩、秀才莊、南社、海豐港等 5 汛,

此 5 汛中,笨港設汛是因「商賈輳集之地」,白沙墩設汛是因「縣北各莊社往笨港必由之路。邨

落窵遠,多匪類出没」,秀才莊設汛是因「笨港船隻出入必經之地,多匪類出没」,設汛理由都

39

和笨港口關係密切,因只把總兼轄,駐兵不多,笨港僅目兵 8 名。 而後,因雍正 9 年(1731)

發生大甲西社番事件,雍正 10 年(1732)又發生沙轆社番圍攻彰化縣城亂事,清廷在雍正 11

40

年(1733)接受福建總督郝玉麟等之建議,將臺灣兵制做重大變革。 不但總兵官成為掛印總

兵,又添城守營,增兵 1000 名,南路增兵 500 名、北路增兵 1,280 名。其中,駐諸羅縣的左營

守備有 4 汛:分駐笨港、斗六門、鹽水港、石榴班,笨港汛有千總一員,兵 150 名。溪北岸的

41

水師笨港汛則是由千、把總輪防,哨船二隻,兵 120 名。 溪的南北分別設水師、陸路之汛防,

也見證雍正、乾隆年間,笨港之重要性。

雍正年間,地圖已標示笨港街有南街、北街之分;至乾隆 29 年(1764),余文儀《續修臺

灣府志》稱笨港街是:「港分南北,中隔一溪,曰南街、曰北街,百貨駢闐,俗稱小臺灣」可見

39 清 周鍾瑄,《諸羅縣志》,卷 7,頁 117。

40 許雪姬,《清代臺灣的綠營》(臺北市:中央研究院近代史研究所,1987),頁 16-20。

41 清 尹士俍,李祖基點校,《臺灣志略》,上卷,頁 17-21。

62