Page 62 - 新港奉天宮志(上)

P. 62

新港奉天宮志續修◆上

The Temple History Renewal Fengtiangong, Xingang

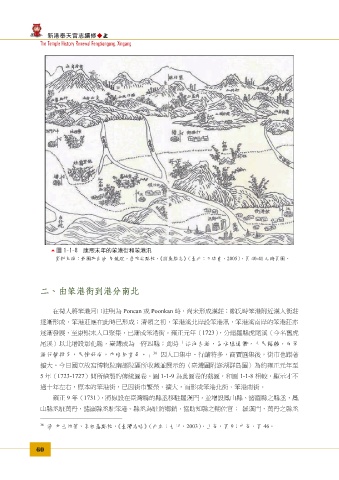

圖 1-1-8 康熙末年的笨港街和笨港汛

資料來源:截圖取自清 周鍾瑄,詹雅能點校,《諸羅縣志》(臺北:文建會,2005),頁 40-41 之跨頁圖。

二、由笨港街到港分南北

在荷人將笨港河口註明為 Poncan 或 Poonkan 時,尚未形成漢莊;鄭氏時笨港附近漢人街莊

逐漸形成,笨港莊應在此時已形成;清領之初,笨港溪北岸設笨港汛,笨港溪南岸的笨港莊亦

逐漸發展,至康熙末人口聚集,已漸成笨港街。雍正元年(1723),分諸羅縣虎尾溪(今名舊虎

尾溪)以北增設彰化縣,臺灣成為一府四縣;此時「沿海各港,為水陸通衢,人民輻輳,而笨

36

港行舖特多,民情好尚,亦略同首邑。」 因人口集中、行舖特多,商賈匯集後,街市也跟著

擴大。今日國立故宮博物院南部院區所收藏並展示的〈臺灣圖附澎湖群島圖〉為約雍正元年至

5 年(1723-1727)間所繪製的傳統圖卷。圖 1-1-9 為此圖卷的截圖,和圖 1-1-8 相較,顯示才不

過十年左右,原本的笨港街,已因街市繁榮、擴大,而形成笨港北街、笨港南街。

雍正 9 年(1731),將原設在臺灣縣的縣丞移駐羅漢門,並增設鳳山縣、諸羅縣之縣丞,鳳

山縣丞駐萬丹,諸羅縣丞駐笨港。縣丞為駐防鄉鎮,協助知縣之輔佐官; 羅漢門、萬丹之縣丞

36 清 尹士俍著,李祖基點校,《臺灣志略》(北京:九州,2003),上卷,頁 9;中卷,頁 46。

60