Page 65 - 新港奉天宮志(上)

P. 65

第一章 ◆ 笨港與漢人街庄的發展(1624〜1795)

第一篇․廟宇沿革與發展篇

42

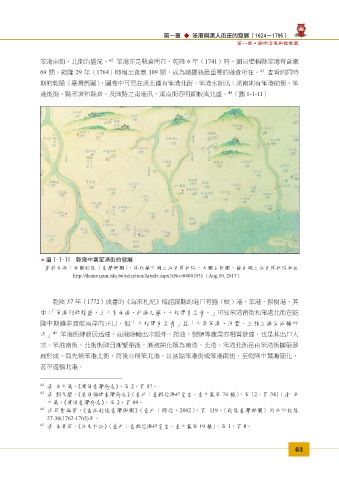

笨港南街、北街的盛況。 笨港亦是縣倉所在,乾隆 6 年(1741)時,劉良璧稱縣笨港有倉廒

43

69 間,乾隆 29 年(1764)時增至倉廒 109 間,成為諸羅縣最重要的縣倉所在。 查看約同時

期的乾隆〈臺灣輿圖〉,圖卷中可見在溪北僅有笨港北街、笨港水師汛;溪南則有笨港前街、笨

44

港後街,縣丞署和縣倉,及陸路之南港汛,溪南街容明顯較溪北盛。 (圖 1-1-11)

圖 1-1-11 乾隆中葉笨港街的發展

資料來源:原圖乾隆〈臺灣輿圖〉,現收藏於國立故宮博物院,本圖為截圖,檢自國立故宮博物院網址

http://theme.npm.edu.tw/selection/Article.aspx?sNo=04001051(Aug.10, 2017)

乾隆 37 年(1772)成書的《海東札記》稱諸羅縣的港口有蟁(蚊)港、笨港、猴樹港,其

中:「笨港列肆頗盛,土人有南港、北港之稱,大船間有至者。」可知笨港南街和笨港北街在乾

隆中期雖非渡航兩岸的正口,但「大船間有至者」且「大率笨港、海豐、三林三港為油糖所

45

出」 笨港街肆發展迅速,商港除輸出米穀外,搾油、製糖等產業亦相當發達,也是其出口大

宗。笨港南街、北街街肆日漸繁榮後,漸被簡化稱為南港、北港。笨港北街是由笨港街擴張發

展形成,最先稱笨港北街,而後亦稱笨北港,以區隔笨港街或笨港南街,至乾隆中葉漸簡化,

甚至逕稱北港。

42 清 余文儀,《續修臺灣府志》,卷 2,頁 87。

43 清 劉良璧,《重修福建臺灣府志》(臺北:臺銀經濟研究室,臺文叢第 74 種),卷 12,頁 341;清 余

文儀,《續修臺灣府志》,卷 2,頁 69。

44 洪英聖編著,《畫說乾隆臺灣輿圖》(臺北:聯經,2002),頁 119。〈乾隆臺灣輿圖〉約成於乾隆

27-30(1762-1765)年。

45 清 朱景英,《海東札記》(臺北:臺銀經濟研究室,臺文叢第 19 種),卷 1,頁 8。

63