Page 194 - 心輔手冊-國中版

P. 194

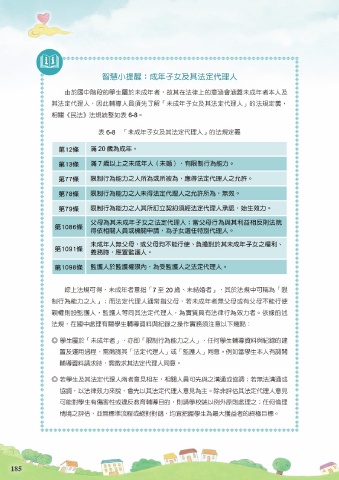

智慧小提醒:成年子女及其法定代理人

由於國中階段的學生屬於未成年者,故其在法律上的意涵會涵蓋未成年者本人及

其法定代理人,因此輔導人員須先了解「未成年子女及其法定代理人」的法規定義,

相關《民法》法規統整如表 6-8 。

表 6-8 「未成年子女及其法定代理人」的法規定義

第12條 滿 20 歲為成年。

第13條 滿 7 歲以上之未成年人(未婚),有限制行為能力。

第77條 限制行為能力之人所為或所被為,應得法定代理人之允許。

第78條 限制行為能力之人未得法定代理人之允許所為,無效。

第79條 限制行為能力之人其所訂立契約須經法定代理人承認,始生效力。

父母為其未成年子女之法定代理人;當父母行為與其利益相反則法院

第1086條

得依相關人員或機關申請,為子女選任特別代理人。

未成年人無父母,或父母均不能行使、負擔對於其未成年子女之權利、

第1091條

義務時,應置監護人。

第1098條 監護人於監護權限內,為受監護人之法定代理人。

綜上法規可得,未成年者意指「7 至 20 歲、未結婚者」,其於法規中可稱為「限

制行為能力之人」;而法定代理人通常指父母,若未成年者無父母或有父母不能行使

親權則設監護人,監護人等同其法定代理人,為實質具有法律行為效力者。依據前述

法規,在國中處理有關學生輔導資料與紀錄之操作實務須注意以下幾點:

◎ 學生屬於「未成年者」,亦即「限制行為能力之人」,任何學生輔導資料與紀錄的建

置及運用過程,需徵詢其「法定代理人」或「監護人」同意。例如當學生本人有調閱

輔導資料請求時,需徵求其法定代理人同意。

◎ 若學生及其法定代理人兩者意見相左,相關人員可先與之溝通或協調;若無法溝通或

協調,以法律效力來說,會先以其法定代理人意見為主。除非評估其法定代理人意見

可能對學生有傷害性或違反教育輔導目的,則請學校端以例外原則處理之;任何倫理

情境之評估,並無標準流程或絕對對錯,均宜把握學生為最大獲益者的終極目標。

185 186