Page 68 - 新港奉天宮志(上)

P. 68

新港奉天宮志續修◆上

The Temple History Renewal Fengtiangong, Xingang

山疊溪,發源於阿里山。南至於雙溪口,合尖山仔(山名)殿仔林溝之流,西過白沙

墩(莊名)之南為笨港(商船輻輳,載五穀貨物)。出土獅仔(莊名),至揖仔寮(莊

名),入於海。

52

蔣毓英稱山疊溪由笨港出海,至《諸羅縣志》時,山疊溪下游溪道成為延長河,經土獅仔、由

揖仔寮入於海;而且,山疊溪雖不提北支流,但由該志附圖(見圖 1-1-8)可看到北支流源流在

他里霧(斗南)之南,較蔣毓英所描述「由斗六門山西出」短。可推斷北支流在清領後到康熙

末這 30 年間,溪道發生改道,大致大湖口溪以北的支流改道,不再注入山疊溪,使北支流成為

流量變小、流長變短的斷頭河。直至乾隆中葉〈臺灣輿圖〉,圖示的山疊溪北支流和康熙末一樣

短。由《重修福建臺灣府志》附圖(圖 1-1-10),可知《諸羅縣志》所記載較短的北支流溪道,

持續到乾隆年間。

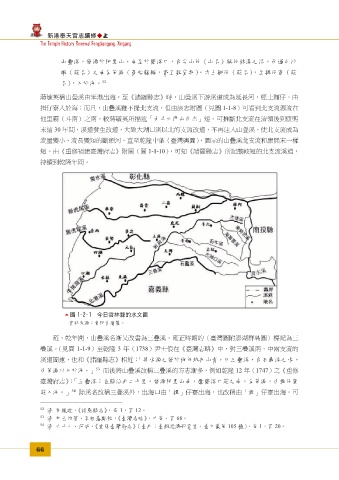

圖 1-2-1 今日雲林縣的水文圖

資料來源:黃阿有繪製。

雍、乾年間,山疊溪名漸又改書為三疊溪。雍正時期的〈臺灣圖附澎湖群島圖〉標記為三

疊溪。(見圖 1-1-9)至乾隆 3 年(1738)尹士俍在《臺灣志略》中,對三疊溪南、中兩支流的

溪道簡述,也和《諸羅縣志》相近:「其水源之發於梅仔坑內山者,曰三疊溪,合石龜溪之水,

53

由笨港以入於海。」 而後將山疊溪改稱三疊溪的方志漸多,例如乾隆 12 年(1747)之《重修

臺灣府志》:「三疊溪:在縣治北二十里。發源阿里山南,歷雙溪口莊之南,為笨港,由楫仔寮

54

莊入海。」 除溪名改稱三疊溪外,出海口由「揖」仔寮出海,也改稱由「楫」仔寮出海。可

52 清 周鍾瑄,《諸羅縣志》,卷 1,頁 12。

53 清 尹士俍著、李祖基點校,《臺灣志略》,中卷,頁 68。

54 清 六十七、范咸,《重修臺灣府志》(臺北:臺銀經濟研究室,臺文叢第 105 種),卷 1,頁 20。

66