Page 79 - 新港奉天宮志(上)

P. 79

第二章 ◆ 清代笨港的溪道變遷和商業發展(1684-1895)

第一篇․廟宇沿革與發展篇

米糧亦可由鹿仔港、甚至嘉慶年間後可由八里坌輸出,笨港的北路糧米運轉運中心地位漸受影響。

笨南港、笨北港算是在郡城三郊下產生的小郊組織。臺灣島內從事對岸貿易的郊商,一般

稱為外郊,主要是以同一交易地點為基礎的商人團體;經營島內的銷售的郊商,大致被稱為內

120

郊或行郊,主要是進行相同商品交易的商人團體。 笨港因非正口,此地的郊商主要是後者。

因為「郊」的用語在臺灣方志的正式記載不多,笨港又以內郊為主,所以對於笨港在清代究竟

有那些「郊」或「郊戶」,資料甚少。

在此僅根據地方上修廟或築橋等所留下的捐題名字,耙梳清代曾經存在的笨港郊商團體。

笨港天后宮在乾隆 40 年(1775)重修,據笨港縣丞薛肇璜所書〈重修諸羅縣笨港天后宮碑記〉,

碑記後記錄之捐題人,包括貢生、監生等士紳外,尚有「行戶劉恆隆」此行戶,顯然是商人,

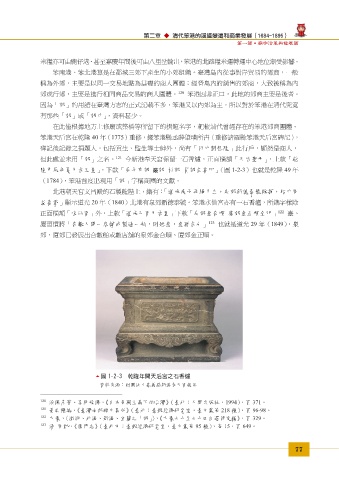

但此處並未用「郊」之名。 121 今新港奉天宮保留一石香爐,正面橫額「天后聖母」,上款「乾

隆甲辰年夏月吉旦置」,下款「弟子布郊 郊 杉郊 貨郊仝喜叩」(圖 1-2-3)也就是乾隆 49 年

(1784),笨港首度出現用「郊」字稱商團的文獻。

北港朝天宮文昌殿的石製龍陛上,鐫有:「道光庚子年陽月立,泉郊新德泰號敬捐,船戶周

益喜載」顯示道光 20 年(1840)北港有泉郊新德泰號。笨港水仙宮亦有一石香爐,所鐫字樣除

122

正面橫額「水仙宮」外,上款「道光己酉月吉置」下款「泉郊金合順 廈郊金正順仝叩」 臺、

123

廈習慣將「合數人開一店舖或製造一舶,則姓金,金猶合也」 也就是道光 29 年(1849),泉

郊、廈郊已發展出合數舶或數店舖的泉郊金合順、廈郊金正順。

圖 1-2-3 乾隆年間天后宮之石香爐

資料來源:財團法人嘉義縣新港奉天宮提供

120 涂照彥著、李明峻譯,《日本帝國主義下的台灣》(臺北:人間出版社,1994),頁 371。

121 黃典權編,《臺灣南部碑文集成》(臺北:臺銀經濟研究室,臺文叢第 218 種),頁 96-98。

122 方豪,〈澎湖、北港、新港、宜蘭之「郊」〉,《方豪六十至六十四自選待定稿》,頁 329。

123 清 周凱,《廈門志》(臺北市:臺銀經濟研究室,臺文叢第 95 種),卷 15,頁 649。

77