Page 126 - 心輔手冊-高中版

P. 126

三、高關懷學生的問題樣態與三級輔導

隨著社會型態之改變,學生問題類型日益多元而複雜化,更需要在單一層級輔導無法滿

足學生輔導需求時,適時引入其他層級輔導資源共同合作。因此,在對高關懷學生提供輔導

服務時,評估介入成效,並適時根據其問題困擾程度而整合運用不同輔導層級資源共同協助

學生。以下舉例說明:

(一)若導師與任課教師能協助高關懷學生之生活、人際和學習功能穩定發展,則可由導師

或任課教師以發展性輔導方式來關懷陪伴,輔導人員提供專業諮詢與支持服務。

(二)若已造成學生生活、人際或學習等就學適應的問題或困擾,且導師在多次協助後仍未明

顯改善,可鼓勵申請介入性輔導服務,由輔導人員主責,一起共同協助。

(三)倘若輔導人員發現學生困擾程度嚴重,運用校內輔導資源仍無法有效改善問題,經評估

引入校外資源(如:學生輔導諮商中心、醫療單位、社政機構等)將更有助改善學生問

題時,則須彙整受輔學生輔導資料,並聯繫相關單位,進行溝通與轉介處遇性輔導。

每種高關懷問題的樣態多從單一而複雜、從簡單而困難,若能從問題之初且狀況尚不嚴

重時,即從發展性輔導著手,有助於減少校園重大或危機案件的發生。表 4-5 整理校園中常見

的高關懷學生樣態,描述不同程度的問題症狀情形,作為判斷其對應的輔導層級之參考。

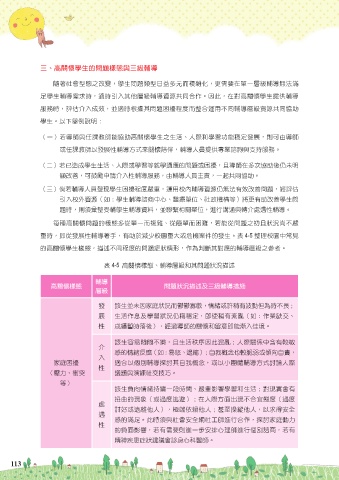

表 4-5 高關懷樣態、輔導層級和其問題狀況描述

輔導

高關懷樣態 問題狀況描述及三級輔導措施

層級

發 該生並未因家庭狀況而鬱鬱寡歡,情緒或許稍有波動但為時不長;

展 生活作息及學習狀況仍稱穩定,即使稍有紊亂(如:作業缺交、

性 成績暫時落後),經過導師的關懷和留意即能漸入佳境。

該生容易悶悶不樂,且生活秩序因此混亂;人際關係中含有較敏

介

感的情緒反應(如:易怒、退縮);自我概念也較脆弱或傾向自責,

入

家庭困擾 適合以個別輔導探討其自我概念,或以小團體輔導方式討論人際

性

(壓力、衝突 議題與演練社交技巧。

等)

該生負向情緒持續一段時間、嚴重影響學習和生活;對現實會有

扭曲的現象(或過度逃避);在人際方面出現不合宜態度(過度

處

討好或遠離他人),極端依賴他人;甚至操縱他人,以求得安全

遇

感的滿足。此時須與社會安全網社工師進行合作,探討家庭動力

性

的負面影響,若有需要則進一步安排心理師進行個別諮商,若有

精神疾患症狀建議會診身心科醫師。

113